Andreia C. Faria

Em Canto do Aumento, Andreia C. Faria (n. 1984, Portugal) escreve contra a corrente e por dentro da carne – não a dos factos, mas a dos silêncios que os atravessam –, acompanhada pelos desenhos fulgurantes de Rita Roque (n. 1984, Suíça). O livro desenvolvido a quatro mãos, resiste ao conforto do verso e prefere a fricção da prosa lírica – “ensaios líricos”, como a autora lhes chama, invocando Christian Bobin. Cada fragmento respira por si só, mas é nos interstícios que se revela o maior gesto político da obra: o do despojamento. Andreia C. Faria não oferece panfletos nem soluções, mas sim matéria, memória e herança. “Filha de pobres, neta de pobres”, regista um tempo de ilusões quebradas – a promessa da casa, do carro, do progresso – e encara, sem paternalismo, a falência de uma esperança social que nunca se cumpriu.

Entre texto e mundo surgem, como escreve Amanda Ribeiro (2024), os “desenhos-respirações de Rita Roque que dão fôlego a umas quantas chapadas de realidade, mas também de beleza.”1 Funcionam como zonas de intervalo: manchas brancas que se oferecem como pausa e contraponto. O gesto de Rita Roque é simultaneamente corporal e vegetal, como se desenhar fosse, também, procurar raízes no papel. Juntas, poeta e artista criam um organismo híbrido, onde a palavra se exaure e o traço recolhe o que sobra.

Nos desenhos que atravessam Canto do Aumento, esse gesto continua: os traços interrompem a prosa, mas também a respiram. Há neles uma vegetalidade insistente, como raízes que hesitam entre subir e descer. Andreia C. Faria escreve desde um lugar onde a linguagem ainda arde – escreve com o corpo, escreve contra o que empobrece. “Não há comunidade, só empobrecer é um movimento colectivo”, diz. Talvez por isso os seus ensaios se encontrem tão bem com as figuras de Roque: ambas habitam os interstícios, onde a verdade não é bandeira, mas lastro. Nem manifesto, nem cartaz, mas um silêncio.

O título, Canto do Aumento, soa, por isso, a ironia: fala-se menos de abundância do que da sua ausência – ou da recusa dela. Uma “melancolia de classe”, sim, mas também uma estética do lastro, onde a linguagem carrega e suporta aquilo que, por vezes, o corpo já não pode. O livro não se quer útil, quer-se verdadeiro e, por isso, tão profundamente necessário. Como diz Maria Gabriela Llansol, “o texto não é feito para ser compreendido, mas para ser vivido. (...) Não sou eu que leio o texto, é o texto que me lê.”

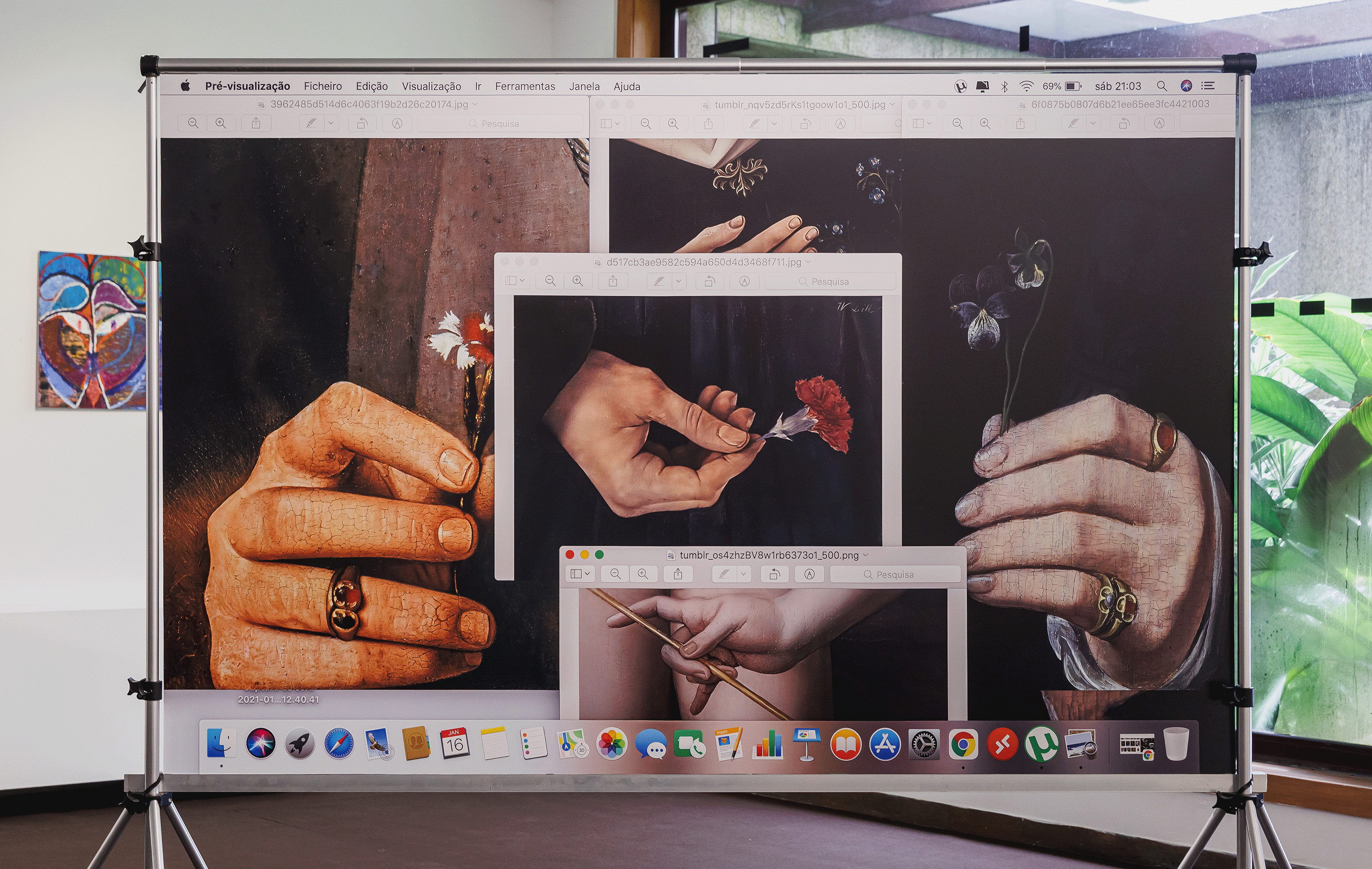

Se no livro existe a relação de intimidade do leitor com a obra escrita, de um para um, na instalação apresentada nesta Bienal, essa relação expande-se e abre espaço a uma leitura mais alargada e comunitária da obra. No livro existe a coexistência dos dois universos, das duas autoras – o visual e o escrito – enquanto no painel, essas duas linguagens coexistem lado a lado, ou em partes opostas, frente e verso, embora não seja possível distinguir qual a parte da frente e qual a parte de trás.

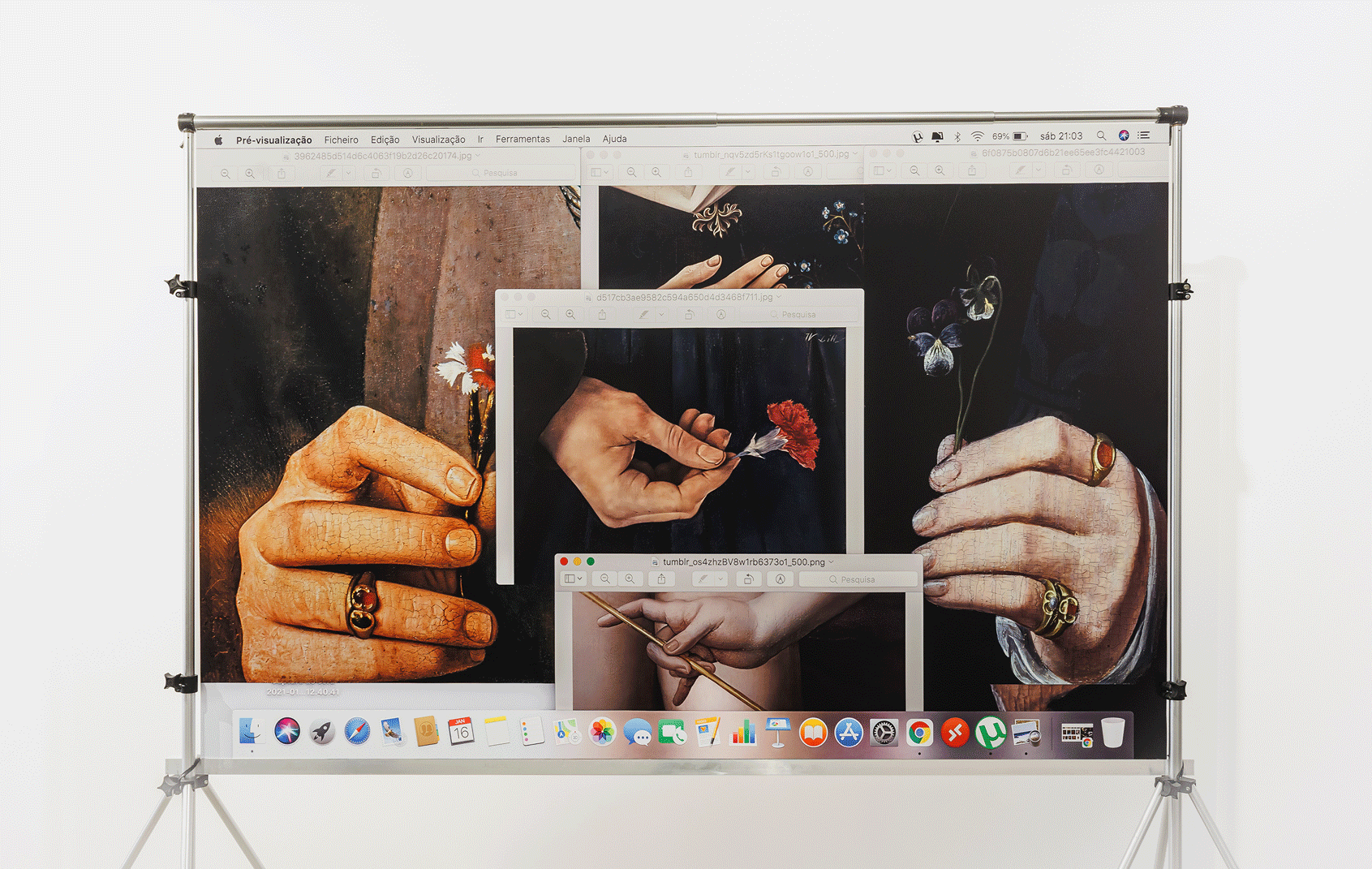

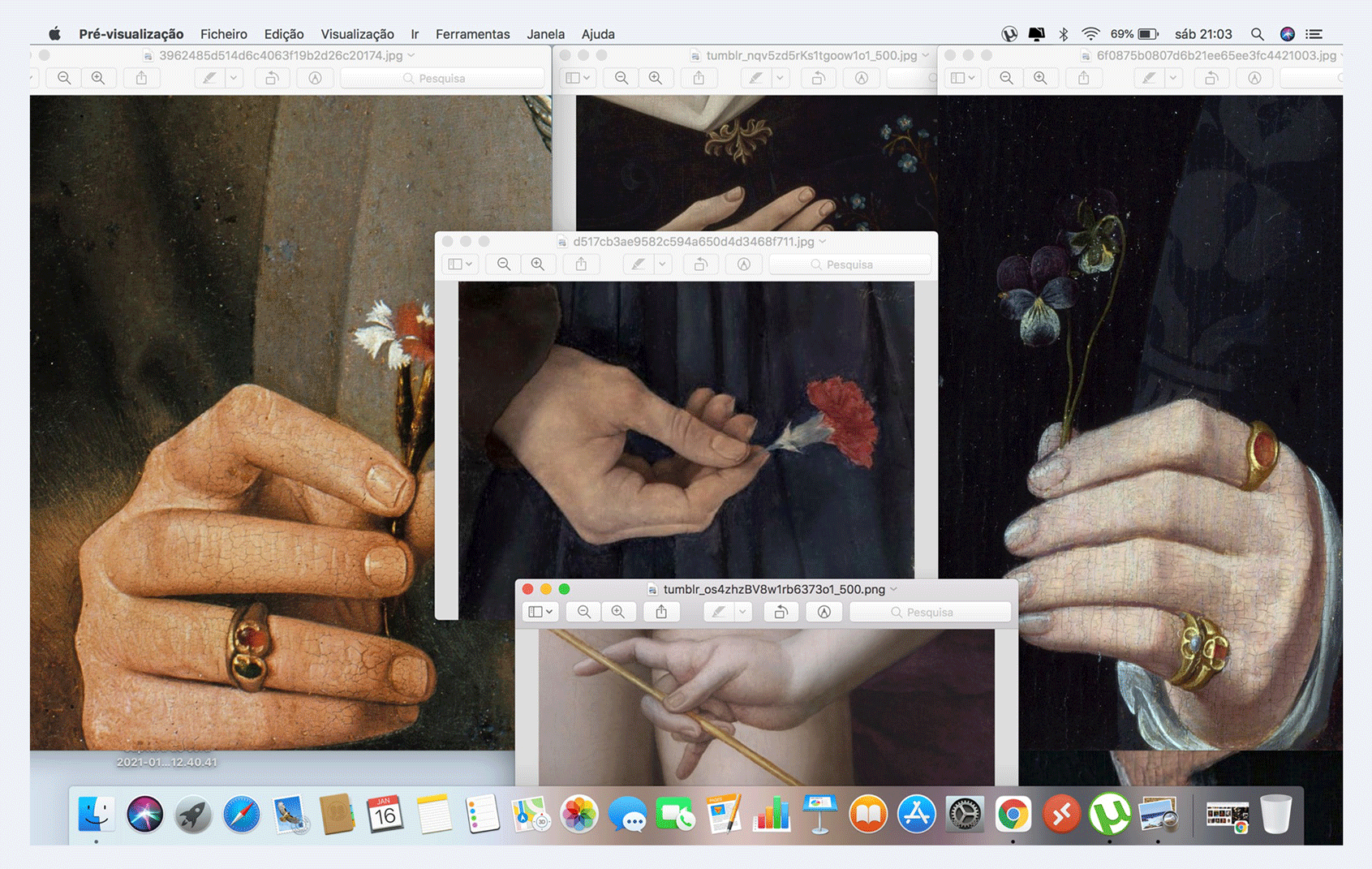

Impressa numa tela, observamos uma captura de ecrã de um computador - parece ser o próprio ambiente de trabalho de Rita Roque, onde vários ficheiros se encontram abertos, sobrepostos e sequenciados num ritmo que não se revela acidental. O quadro faz parte de um processo de investigação, da pesquisa intensiva de imagens e do sistema de recolha de informação, tal qual um atlas Warburguiano.

Várias mãos, de frente para o observador, seguram flores. Entre amores-perfeitos brancos e roxos e cravos vermelhos, é possível cheirar a liberdade e sentir a beleza que emana destas imagens de fotografias de pinturas. Através de janelas e recortes da imagem, todas as mãos se encontram próximas da figura que as segura, quase sempre no centro do corpo, junto ao peito, próximo do coração, exceto a mão mais abaixo da composição - que se apresenta à altura das pernas (da figura e do espectador), e para surpresa nossa, em vez de uma flor, segura uma pequena e fina vareta, ou será antes uma varinha mágica, ou ainda, uma batuta para conduzir a melodia que imaginamos eclodir?

Mãos que oferecem e mãos que recebem. Mãos que agarram em objetos tão ou mais delicados do que elas, cuja pele clara, rosada ou dourada, contrasta com o fundo negro e escuro das vestes.

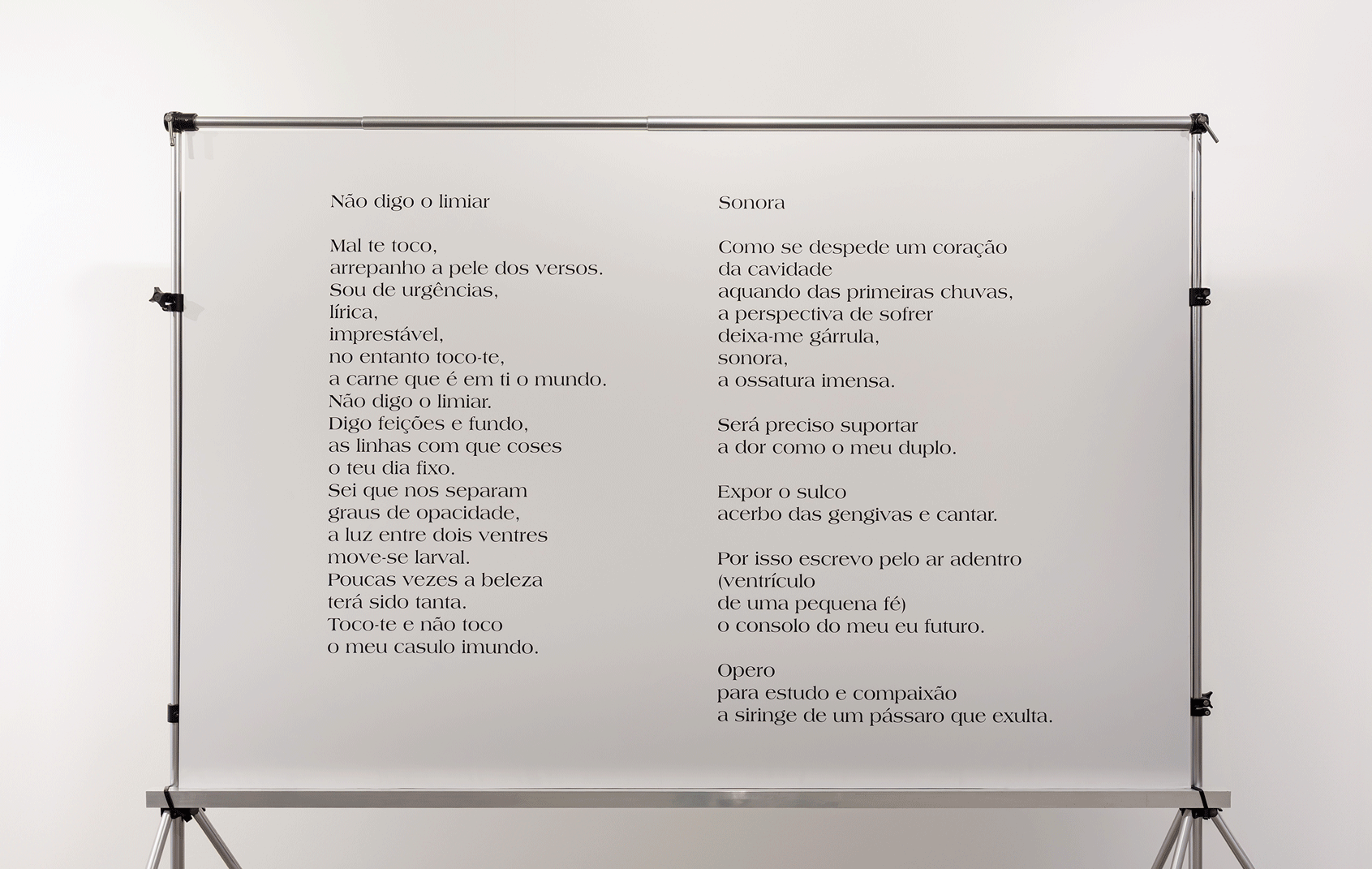

Do outro lado da tela, surgem versos de Andreia C. Faria - a palavra, antes pequena, é agora ampliada. O poema apresenta-se na vertical, ocupando o espaço com profundidade e revelando-se ao público. A leitura é, ao mesmo tempo, coletiva e íntima: vários são os que podem ler em simultâneo, mas a experiência do poema permanece sempre individual, silenciosamente partilhada entre os versos e quem os lê. A obra convoca esta relação simbiótica da poesia com as imagens e, como diz Andreia C. Faria, “Poucas vezes a beleza/ terá sido tanta.”

Investigação e criação de textos de apoio à curadoria: Leonor Guerreiro Queiroz