Elisabete Sousa

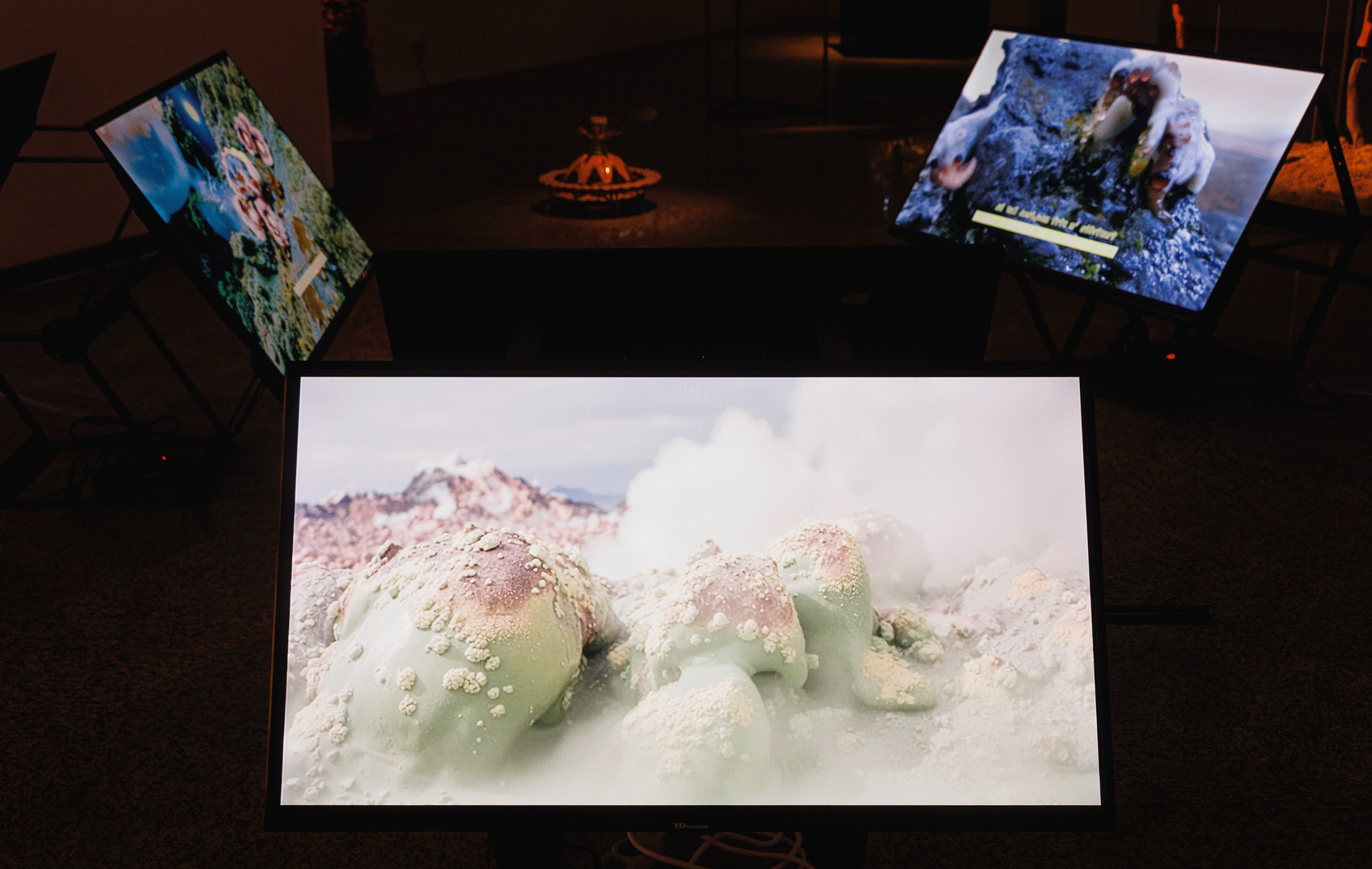

Tudo parece conter um murmúrio inquietante no universo de Elisabete Sousa (n. 1992, Portugal), onde o corpo humano é reconfigurado como território de experimentação pós-humana (porque humanos já não existem), mas sobretudo não-humano. Como se uma nova espécie estivesse em formação, entre o orgânico e o digital, as figuras não se apresentam enquanto corpos completos, mas como entidades em mutação, seres em permanente metamorfose.

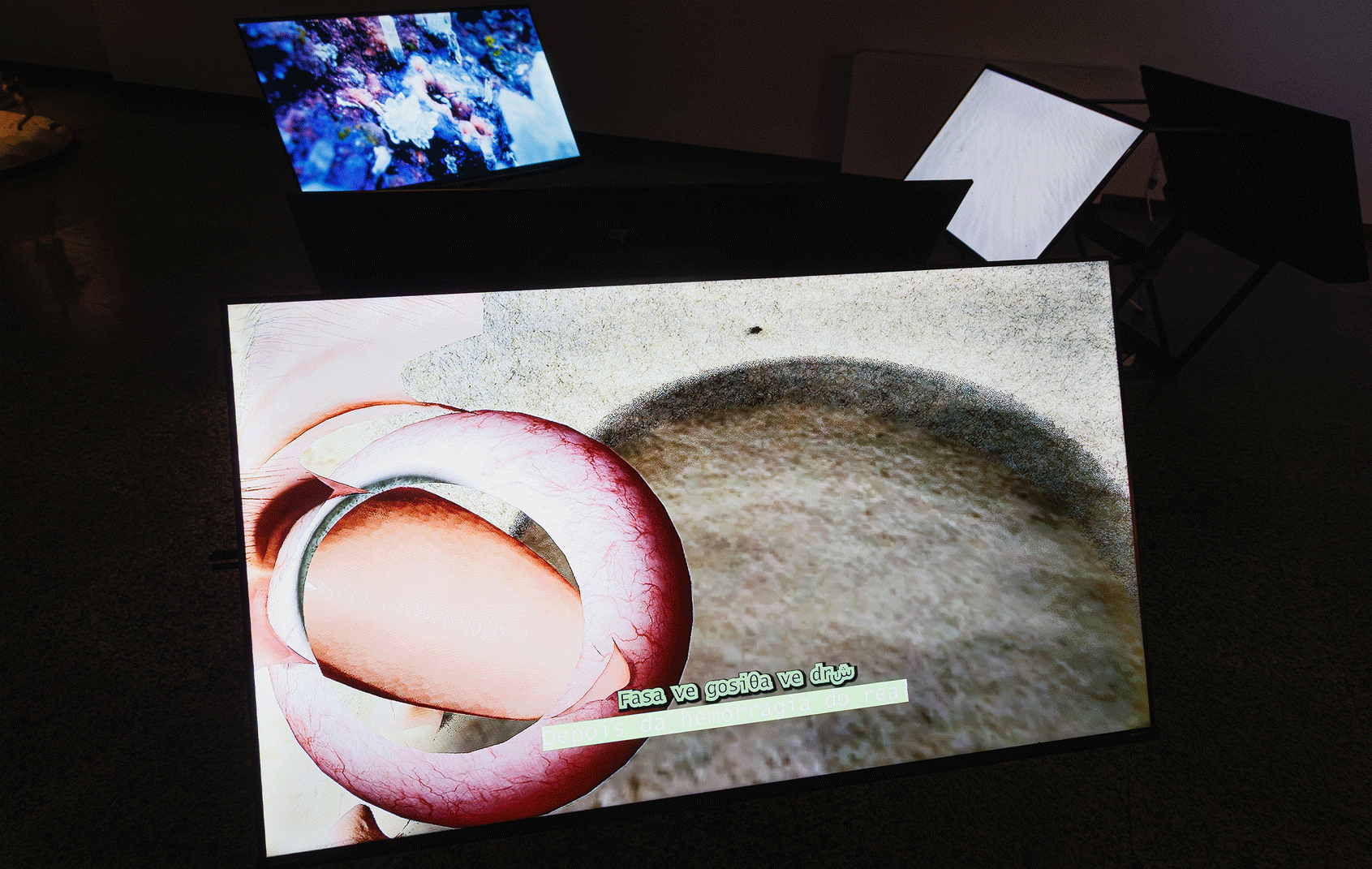

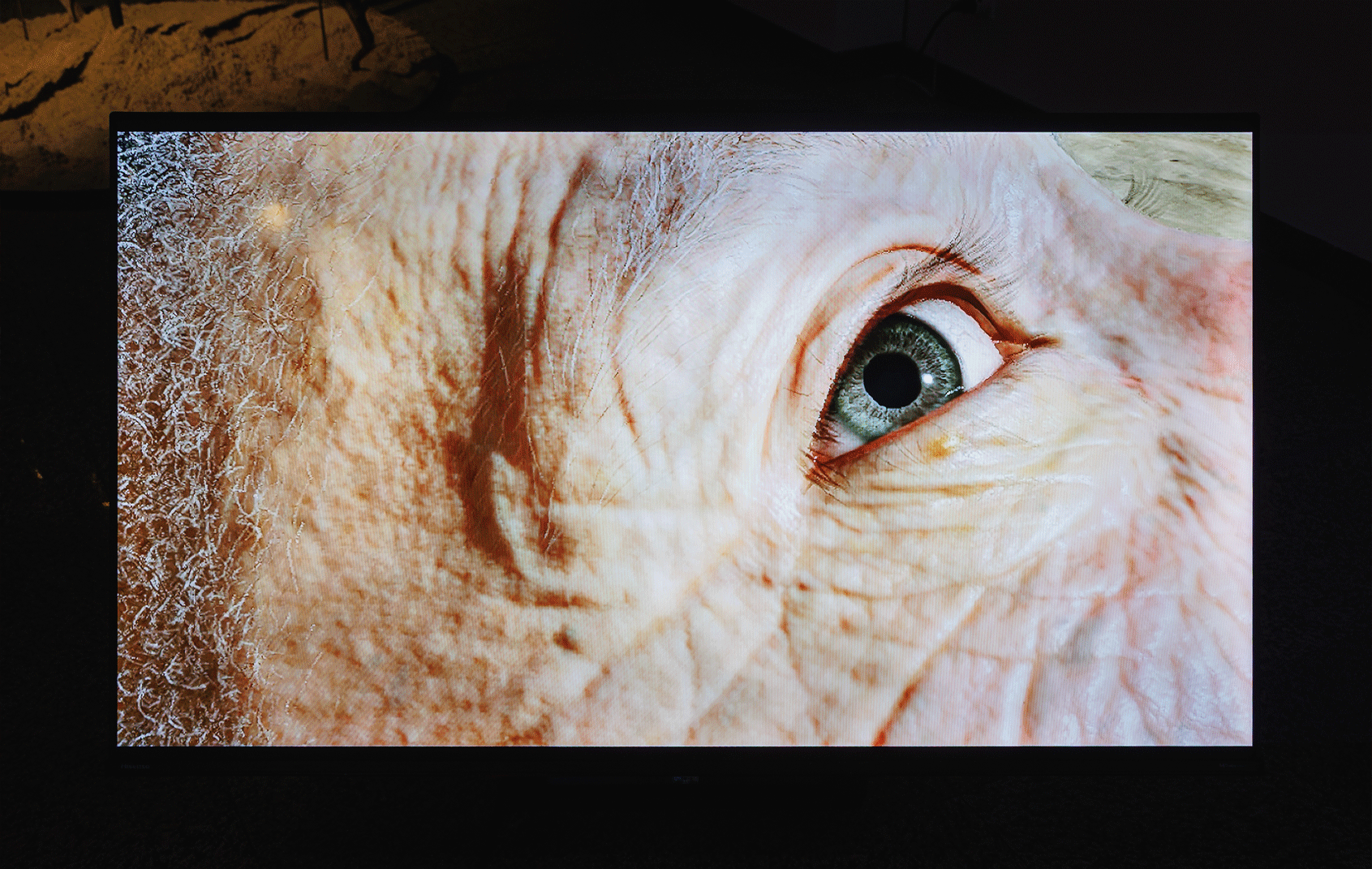

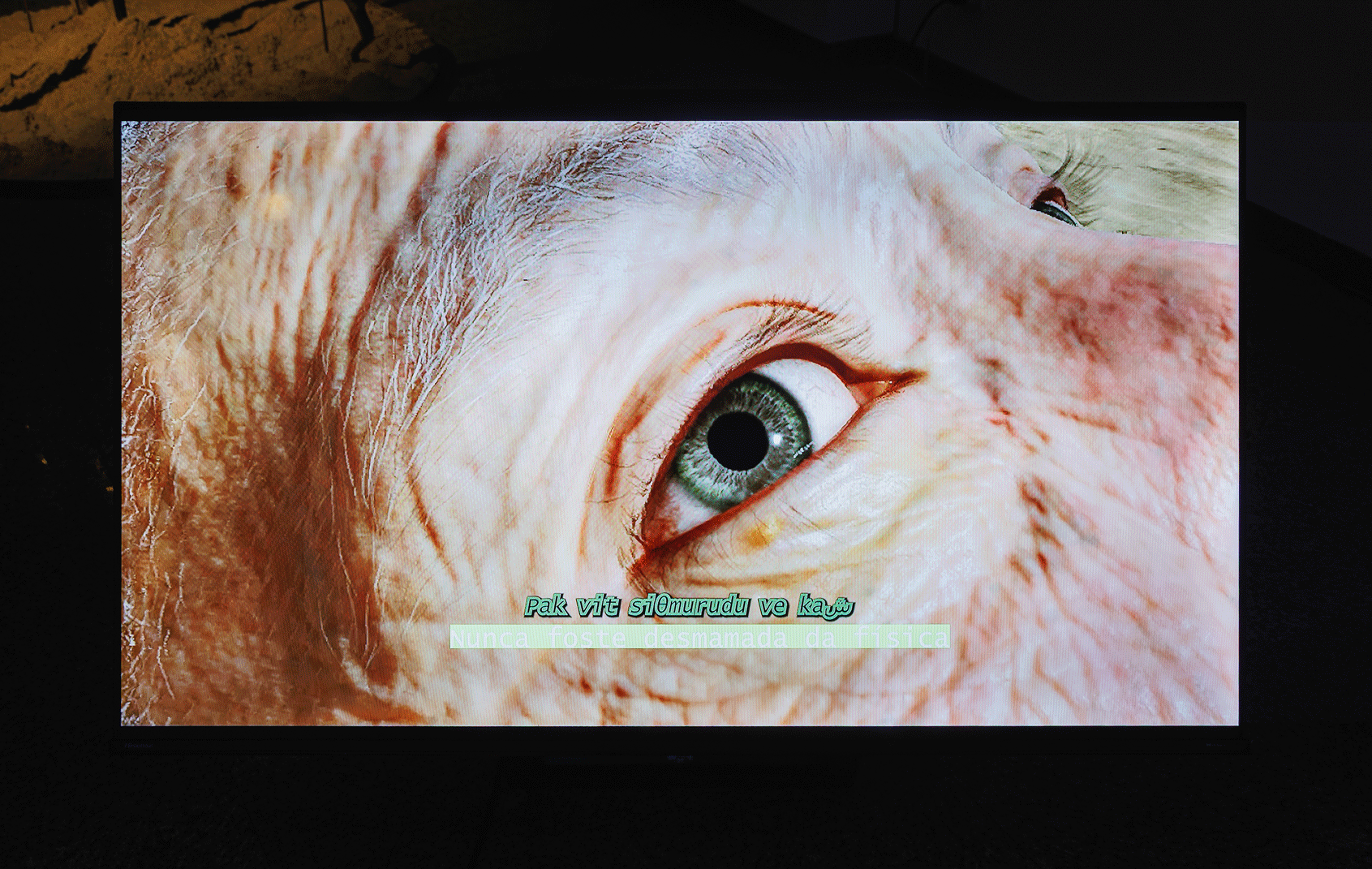

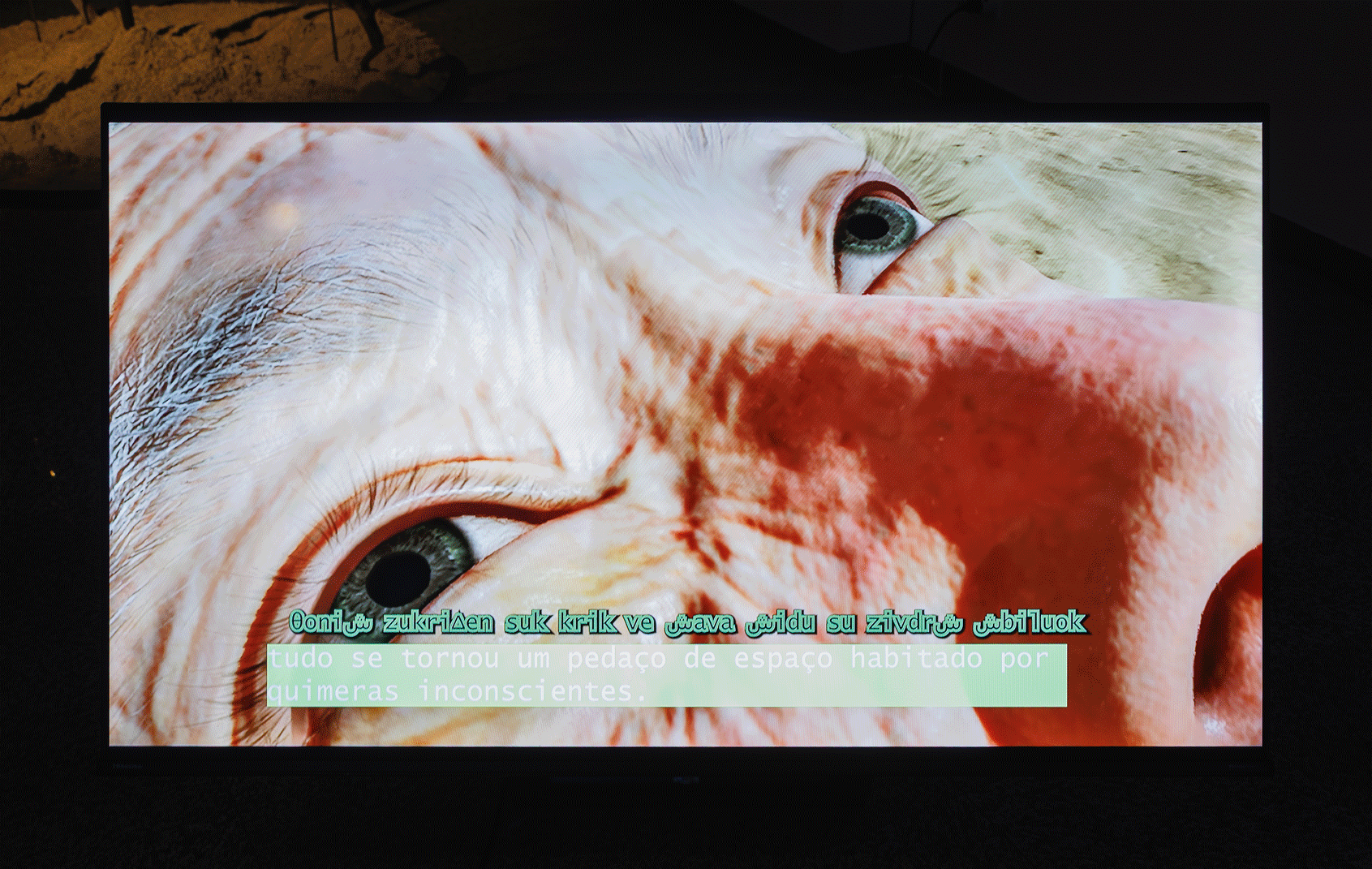

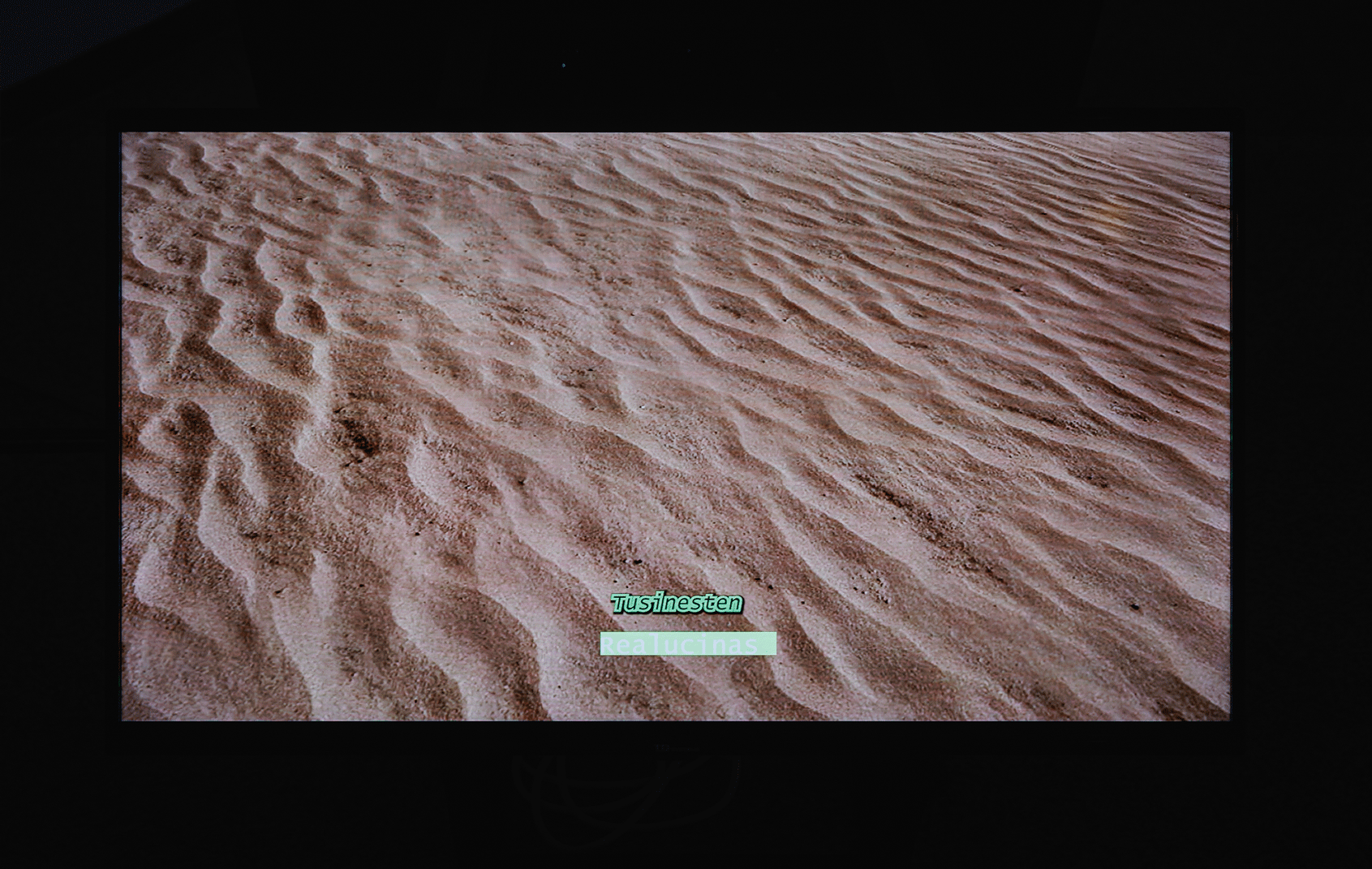

Uma cabeça solitária emerge do deserto, como se tivesse sido exumada do futuro: os seus olhos encaram o céu vazio, mas é o terreno arenoso que a engole que parece observá-la de volta. Esta figura, a última humana Suk, torna-se ruína viva de uma espécie extinta, fragmento digital de um arquivo incompleto. O recorte de um olho quase fotográfico paira entre um terreno árido e uma superfície coberta por uma penugem estranha, um não-espaço que escapa à decifração. Uma sensação de desconforto e impressão percorre o espectador diante da exposição “nua e crua” do globo ocular, raiado de sangue. A fina camada de pele que antes servia de proteção, encontra-se agora em suspensão, revelando a ausência de um corpo por trás de um olhar enigmático e espantado. Talvez este olho perdido pertença ao scan incompleto de um rosto que flutua num espaço vazio, cruelmente intercetado por um mapa que tenta, em vão, definir e enquadrar esse objeto.

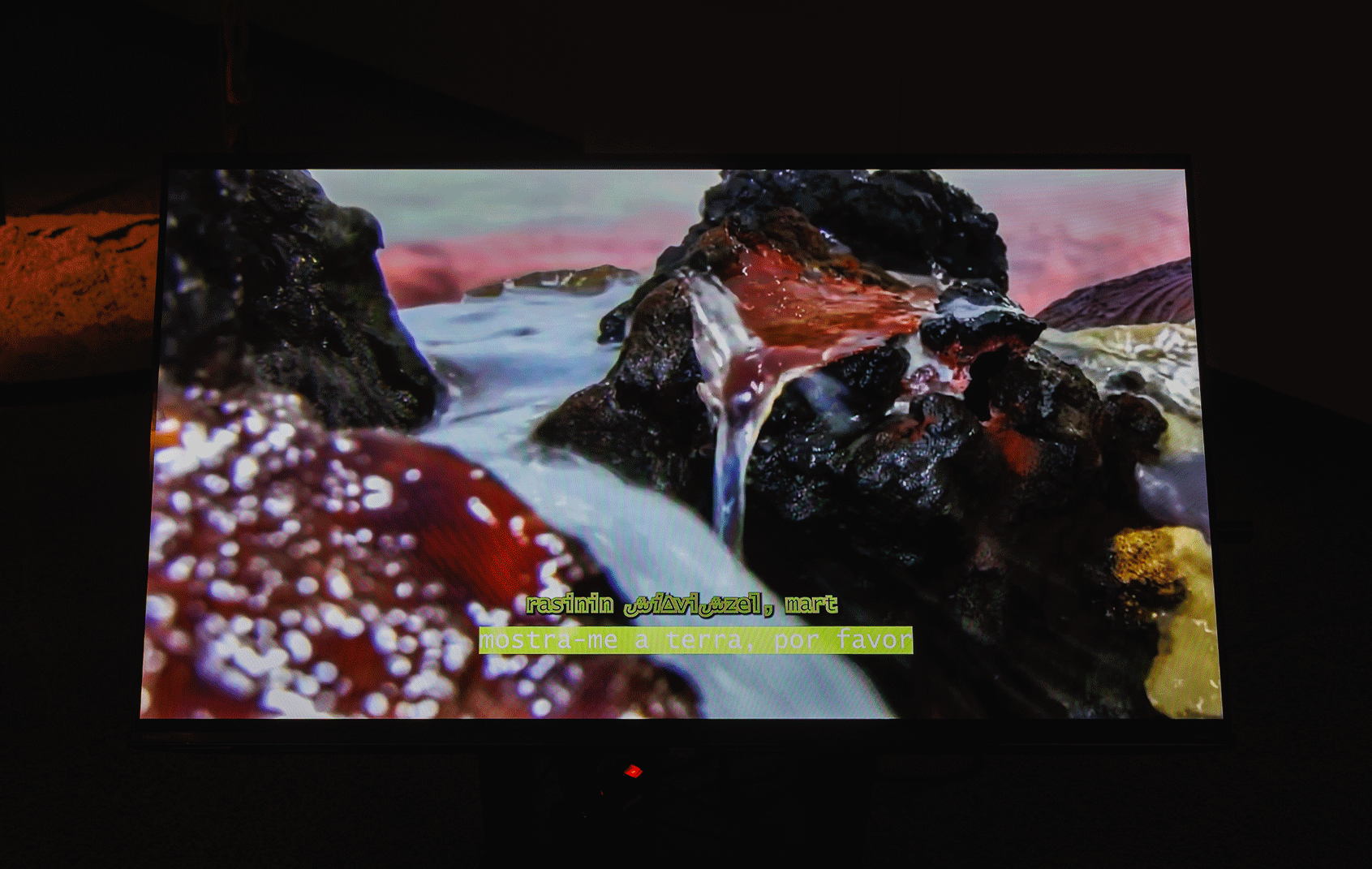

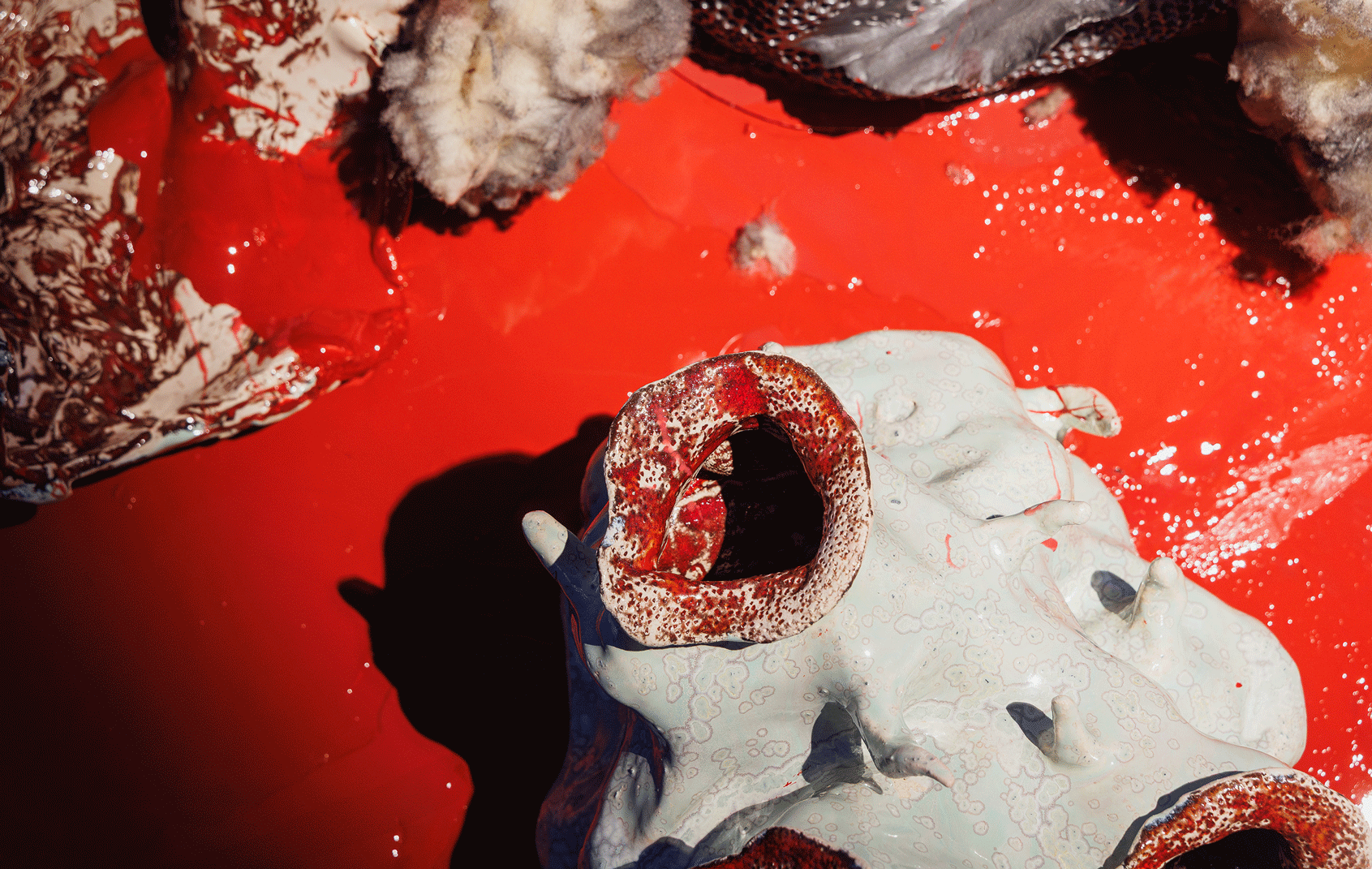

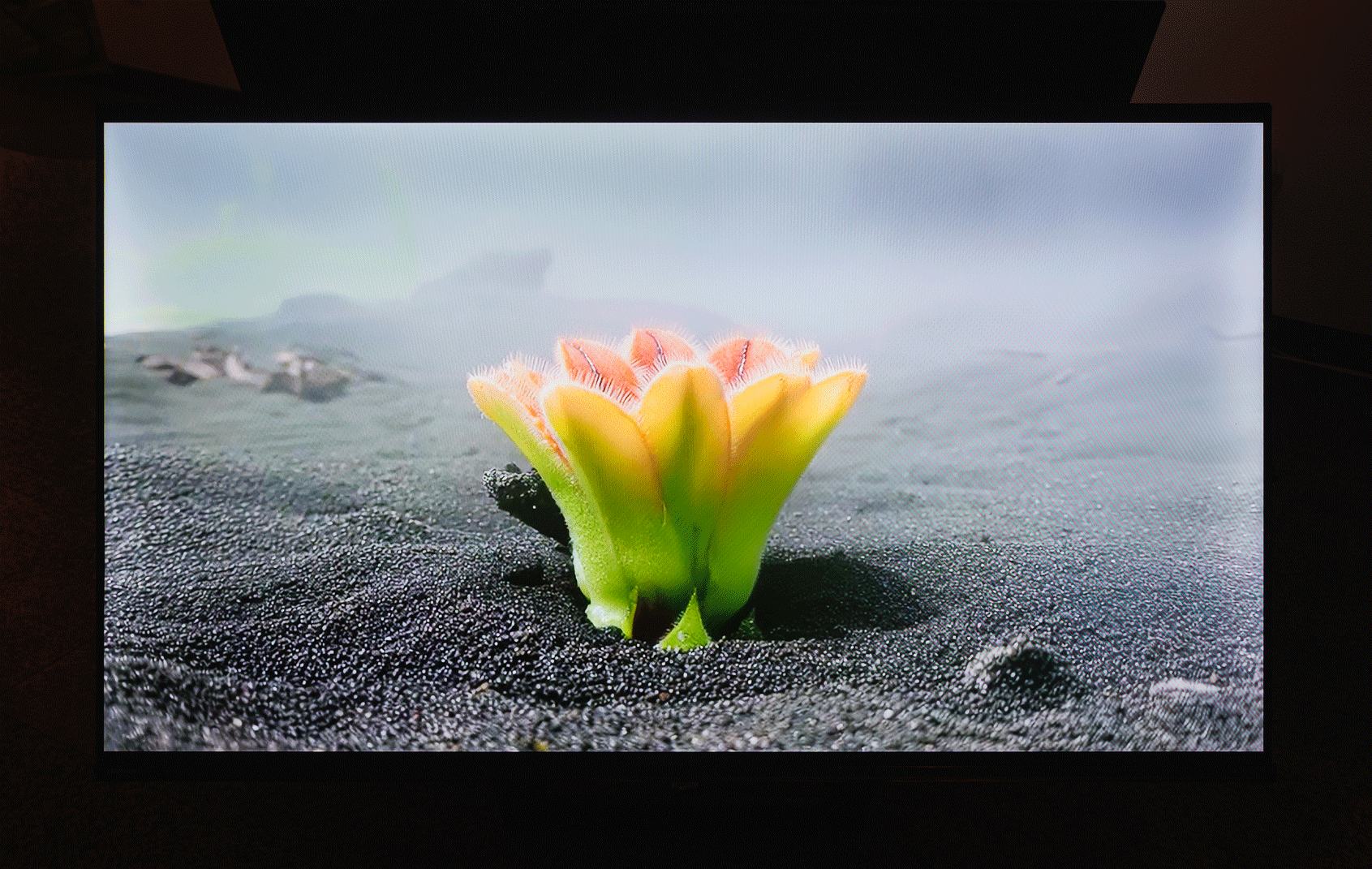

Um orifício carnudo pulsa no centro de uma superfície mineral, rodeado por cristais translúcidos e fungos mutantes: não sabemos se se trata de um ecossistema em nascimento ou de uma ferida viva a céu aberto. A água corre numa paisagem contaminada por rochas com tons de sangue coagulado – um ciclo lento, denso, onde matéria orgânica e sintética já se fundiram. Através da invenção e desenvolvimento de uma linguagem própria - “flan mar” - a artista conjuga símbolos e letras, originando sons que parecem oriundos de um outro mundo. Estas composições, criadas com minúcia quase forense, evocam um universo pós-humano em que os limites entre carne, solo e código desapareceram.

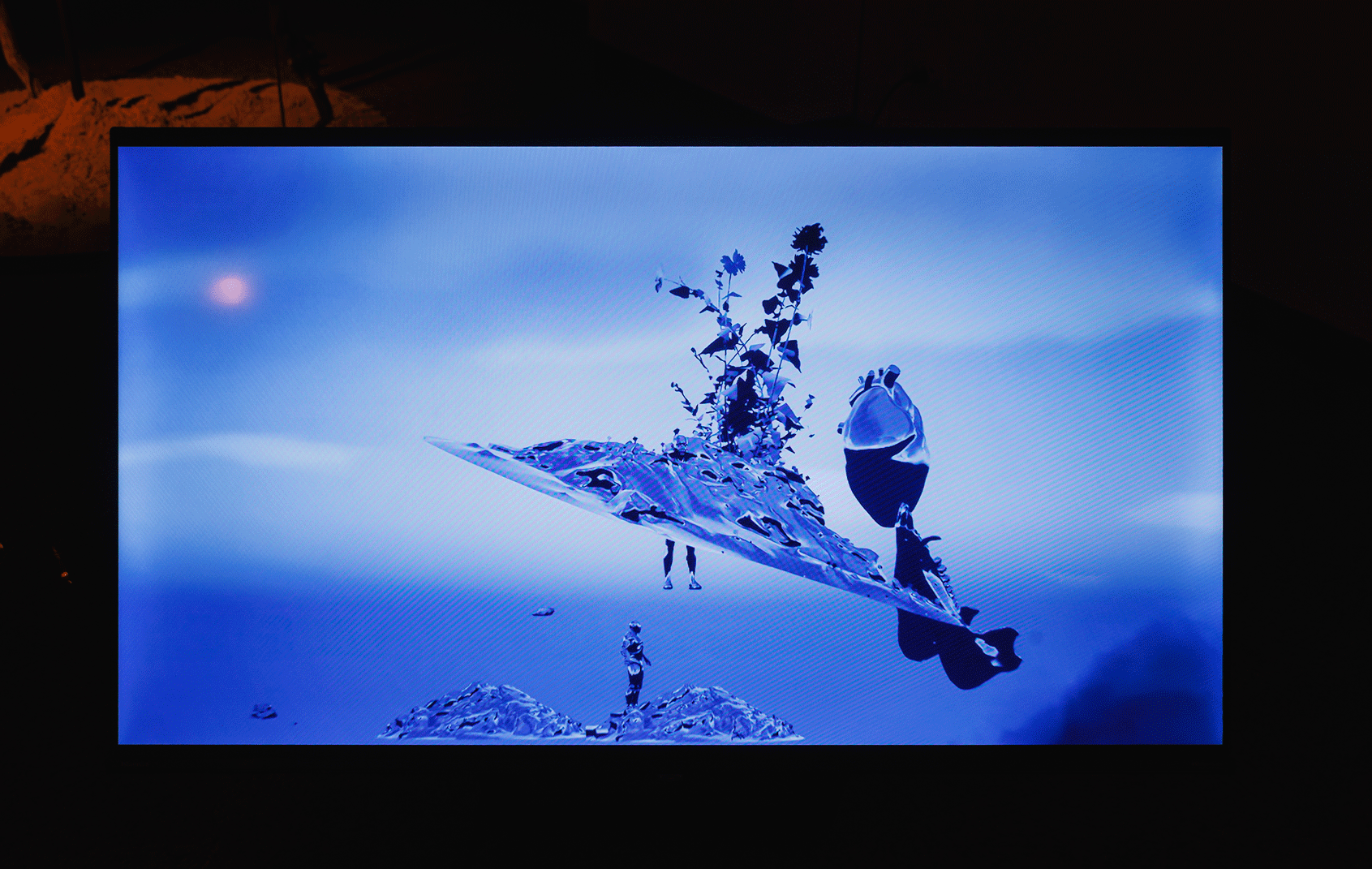

Esta fragmentação não é apenas formal: reflete uma investigação crítica sobre a desintegração da identidade, propondo um olhar sobre aquilo que pode emergir “depois do depois”, quando as fronteiras entre corpo, máquina e ambiente se tornarem definitivamente fluidas. Em vez de certezas, a artista multidisciplinar propõe interrogações, simulacros, ficções sensíveis sobre o que pode um corpo quando já não está limitado pela carne, mas expandido em dados, código e topologia.

Através de uma linhagem especulativa, a obra de Elisabete Sousa inspira-se na ficção científica e na estética glitch, criando seres e paisagens híbridas onde o natural e o artificial se confundem. Há algo de profundamente teatral – não no sentido da encenação tradicional, mas pela construção de novos palcos ontológicos. Como se as entidades que habitam as suas instalações, vídeos ou esculturas não fossem personagens de um enredo, mas presenças vindas de um futuro possível, onde a ecologia já não separa o humano do não-humano, o sintético do natural, mas tudo se funde num gesto de anarquia tecnobiológica.

Investigação e criação de textos de apoio à curadoria: Leonor Guerreiro Queiroz

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)